9月のお手入れ

夏の剪定

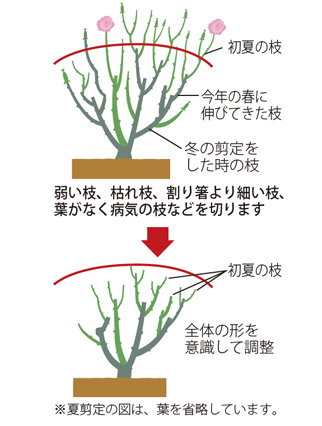

秋に美しい花を咲かせるため、この時期に枝を切り込む。これを「夏の剪定」といいます。秋バラは涼しくなる10月の中旬~下旬ごろに咲かせるのがポイント。逆算すると9月上~中旬あたりが剪定のタイミングとなります。

◇夏剪定の手順

夏の剪定は、株全体の3分の1から4分の1を切り込むのが目安。基本として葉のある位置で切り込みます。また、下記のような枝は、同時に取り払っておきます。

剪定で取り除く枝

- ①枯れた枝

- ②細くて短い枝

- ③病気に罹った枝

- ④生育の悪い古い枝

施肥(追肥)

肥料が、まだ土中に残っています。強い肥料は施さないこと。鉢バラでは、 液肥ハイポネックス1000倍液をこの月の1回与えます。

水やり

- 地植えのバラ・・・1日に1回たっぷりと水やりします。

- 鉢植えのバラ・・・1日に1~2回、たっぷりと水やりします。

●病害虫の防除

9月に入ると夜間の温度が下がり、朝夕は涼しくなってきます。それと同時に病害虫も活動的になってきます。土中にはコガネムシの幼虫、株に潜伏していたカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)も大きくなり、株に甚大な被害を与えますので注意して下さい。

『9月の主な病害虫』

黒点病、ウドンコ病、チュウレンジハバチ、ヨトウムシ、アブラムシ、コガネムシ(幼虫)、イラガ、カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)、カイガラムシ

カミキリムシ(テッポウムシ)の対処法

食害はバラのほか、柑橘類、ツツジ、サクラ、モミジ類にも侵入し食害します。6~8月に主に株元に産卵し、その後1-2年で成虫になります。株の内部を見る事が出来ませんので、どうしても対処が遅れます。

【食害特徴】

幼虫は主に地際付近の幹の内部を中心に食害していきます。養分や水分の通り道を食害するので、株は急激に活力を失い落葉、枝枯れなどを起こし、被害が大きい場合には枯死します。成虫はバラの枝を食害し、表皮だけを食べるので木部が露出し、枝を傷め、花あがりを悪くします。

【防除法】

株元付近に木くずを発見したら幹の内部に幼虫がいます。木くずの出ている箇所を確認し、その穴に カミキリムシスプレー、または スミチオン乳剤50~100倍をスポイトなどで注入します。 成虫は地道に捕殺するのが一番確実な方法です。

コガネムシの幼虫の対処法

コガネムシの幼虫は、草花、樹木の株元付近の土中に多く潜んでいます。症状は8~9月にかけてみられ、一か所で10-15匹くらい潜伏していることが平均です。主に土中の腐葉土や根を食害しますので、被害が大きいと花や新芽があがってこなくなり、株が弱って衰えてきます。成虫は雄しべや花びらを食べ、葉も葉脈だけ残して食べてしまいます。

【防除法】

8~9月にかけて、新芽が出ず、葉も落ち、株元がぐらぐら動いて引っこ抜けそうな感じの症状が出たら、土中に幼虫が潜伏しています。スミチオン乳剤、カルホス乳剤の800倍液をジョウロで5~10L与えて下さい。または予防として オルトラン粒剤、カルホス粉剤を地面にまくのも効果があります。

【コガネムシに食害された株の植え替え】

コガネムシの幼虫に根を食害された株は、早急に薬剤で防除をするか、枝を剪定して新しい用土に植え替えると回復します。

つるバラ[9月]

つるバラは葉が多く、自分で緑陰をつくって体を冷やすことができるので、健康であれば木立ち性のバラよりは暑さに強い性質があります。とはいえ、万全を期して高温乾燥期は鉢植え、庭植えとも、夏バテ予防に夏越し対策を行いましょう。株元の古い葉が黄色くなって落葉しても、黒い斑点がなければ病気ではありません。

9月の作業

長く伸びた枝の整理をする。

9月に入って夜温が下がり始めると、枝葉が伸びだすので、日当たりや風通しを悪くしないように新しく伸びた枝を上向きに縛りましょう。

今月のお手入れ

◇水やり◇

鉢植え朝夕たっぷり。水やりで体内の熱を冷ます。気温が下がったら、乾いてからたっぷり。

地植え土が極度に乾いたら株まわりにたっぷり。

◇追肥◇

鉢植え生育の様子を見ながら液体肥料。

地植え1年目の株は生育の様子を見ながら液体肥料。

コガネムシとカミキリムシの幼虫、9月は黒星病、うどんこ病に注意。高温乾燥期の薬剤散布は葉水で保湿してから行う。

◇その他◇

株元の雑草を除草する。台風対策。